海外媒体看内蒙古

海外媒体看内蒙古

中新网内蒙古新闻10月30日电 题:20万字“种菜宝典”背后:3名选调生的田埂青春

中新网记者 张林虎

深秋时节,内蒙古自治区乌兰察布市集宁区李长庆村的田垄里已透着寒意,但村民李俊刚的蔬菜大棚里却暖意融融。接过村干部送来的《乌兰察布地区大棚蔬菜种植手册》,这位老种植户擦去手上的泥土,翻到茄果类种植章节认真研读:“以前种西红柿总闹不清畸形果的原因,现在手册里写得明明白白,心里踏实多了。”

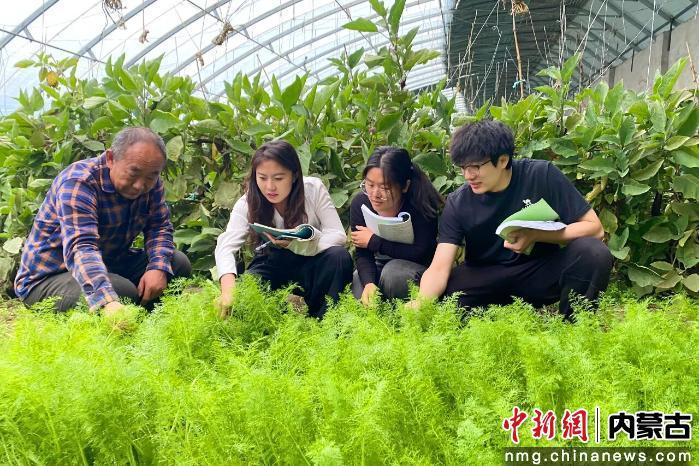

这本20余万字的“种菜宝典”,是3名年轻选调生郭英晖、李璐、黄述裕历时8个多月编写而成。从“农业门外汉”到“田间明白人”,他们用脚步丈量民情,用笔墨记录经验,在田埂间书写了扎根基层的青春答卷,也为乡村振兴注入了科技力量。

农田痛点育“宝典”

2024年秋天,刚到李长庆村担任党支部书记助理的郭英晖,在筹备蔬菜大棚种植管理调研报告时,第一次走进了村里的大棚。让她略显窘迫的是,自己连黄瓜苗和尖椒苗都分不清,只能跟在农户身后边听边记。

几个月的实地调研中,郭英晖既为村里连片成规模的种植景象感到欣喜,也为隐藏的问题忧心不已。“各家大棚分散经营,种植品种杂乱,村民对市场信息了解甚少。”更让她揪心的是,选种、病虫害防治等关键环节缺乏系统指导,不少农户因技术不当蒙受损失。随着村里年轻人陆续外出务工,老一辈的种植经验也面临失传风险。

“村民太需要一本实用的种植手册了。”这一想法在走访中愈发坚定。郭英晖的提议得到村“两委”的全力支持,擅长信息整合校对的李璐和沟通能力强的黄述裕主动加入,3个“门外汉”组成编写小组,憋着一股“不懂就学”的劲头,正式开启了手册编写工作。

田埂地头攒真知

2025年1月,手册编写工作正式启动,走访调研成为第一道难关。由于大面积蔬菜种植要到4月底才陆续展开,许多实际问题只有农时到了才会显现,3人索性跟着种植节奏“蹲点”攻坚。

在马莲渠乡各相关部门支持下,他们开启了“白天跑田埂、晚上查资料”的模式。在村委会干部带领下,3人走遍了村里320座大棚,梳理种植档案、记录田间难题,还帮着农户摘黄瓜、理藤蔓,在劳作中倾听最真实的需求。“只有亲手摸一摸土壤,亲眼看一看菜苗,才能知道村民真正需要什么技术。”黄述裕说。

夜晚的村委会办公室,灯光常常亮到深夜。面对100多个记录在册的种植痛点,3人分工协作,查资料、咨询专家、与种植大户探讨,笔记本上的一个个疑问渐渐变成具体的解决方案。村委会工作人员被他们的热情感染,主动前来帮忙排版校对,让手册在集体努力下逐步成型。

8个多月的坚守,从寒冬到金秋,3人完成了从“认不清菜苗”到“能辨病虫害”的转变。“以前坐在办公室整理材料,总觉得基层离自己有点远。”李璐说,现在走进大棚能随口说出西红柿的管理要点,这种接地气的成长比任何荣誉都珍贵。

青春答卷惠农人

今年10月,凝结着3人汗水的《乌兰察布地区大棚蔬菜种植手册》正式印发。当村干部把手册送到农户手中,大家争相翻阅,边看边点头,这让3位编写者的疲惫瞬间化为自豪。“这么长时间的付出没白干,能帮到大家就值了。”黄述裕说。

这本手册并非一成不变的“标准答案”。“蔬菜种植没有既定不变的‘真理’,唯有扎根田间地头、反复试验试错,才能真正摸透不同地块的土壤结构、掌握作物在高原气候下的生长规律。”郭英晖表示,未来这本手册还需要更多人持续地写下去、修正下去。

如今,这本“种菜宝典”已成为李长庆村种植户的“新农具”。“接下来,我们会通过‘农技培训+田间实操’的方式,帮助农户吃透手册。”李长庆村驻村第一书记博赛说,村里还会根据农户反馈持续更新内容,让手册始终贴合生产实际。

翻卷的页角、沾土的纸边,记录着蔬菜的生长密码,更见证着3名年轻人从校园到田野、从理论到实践的青春蜕变。(完)