教育在线

教育在线

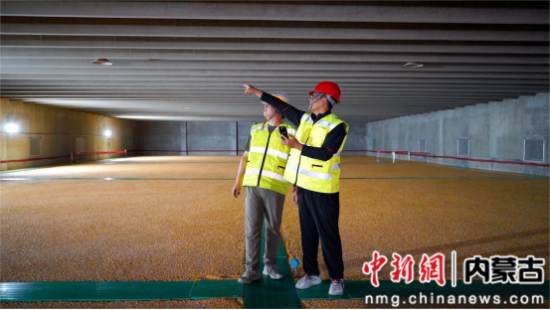

图为中国移动网络人员对粮仓进行数智化改造。

中新网内蒙古新闻8月25日电(赵泽 高昕 王雅伦)在内蒙古三主粮天然燕麦产业股份有限公司的智慧粮仓内,看不见的“数据链”正悄然替代传统人工,成为守护粮食安全的“新农人”。温湿度传感器、360度高清摄像头、AI识别系统……这些由内蒙古移动呼和浩特分公司打造的智能化设备,正全天候坚守岗位,实现了从“人防”到“技防”的历史跨越。

传感网+5G:“会说话”的粮仓来了

“以前查一个仓要小半天,全靠老师傅眼看、手摸、鼻子闻。”三主粮总经理郝麒麟回忆道。如今,粮堆中埋设的物联网传感器实时采集温湿度、CO₂等数据,通过中国移动5G网络回传至云平台,监测精度高达98%,真正实现“粮情可知、风险可控”。

高位监控、地磅AI识别、红外摄像头……高清影像通过5G网络实时回传,管理人员在办公室即可调取360度全景画面,彻底告别“爬梯子、开仓门”的传统巡检方式。

一卡通+区块链:粮食流通“全程可溯”

地磅环节的改变尤为显著。依托中国移动打造的“一卡通”系统,车辆从入场、称重、质检到出库全流程自动化,单车出入库时间从原来的2小时压缩至1小时,效率提升50%。区块链技术的引入,则让每一批燕麦从入库到出库形成不可篡改的数据链,杜绝“人情秤”、单据误差等管理漏洞。

从“人管”到“智管”:管理效能实现质的飞跃

系统自动生成标准化报表,视频数据依规存储,历史数据随时可查。保管员表示:“所有数据自动采集,坐在办公室就能精准掌控全局,管理效率和规范性实现质的飞跃。”企业初步估算,数字化改造后,人工巡检成本下降70%,粮情响应速度提升90%。

从“藏粮于技”到“优粮于链”:筑牢“中国饭碗”的数字底座

三主粮的数字化转型,不仅实现了降本增效,更构建了“从田间到餐桌”的全链可控体系。通过保障高效流转、品质稳定与全程可追溯,最终让消费者享受到更新鲜、更安全、更优质的燕麦产品。

内蒙古移动呼和浩特分公司以创新技术赋能传统农业,正是“藏粮于技”的生动实践。在端牢“中国饭碗”的道路上,通信力量正成为不可或缺的支撑。(完)